▲让巷高汉先生故居门头,匾额“天道重和”为高汉先生手书。

▲让巷北端文林第古居

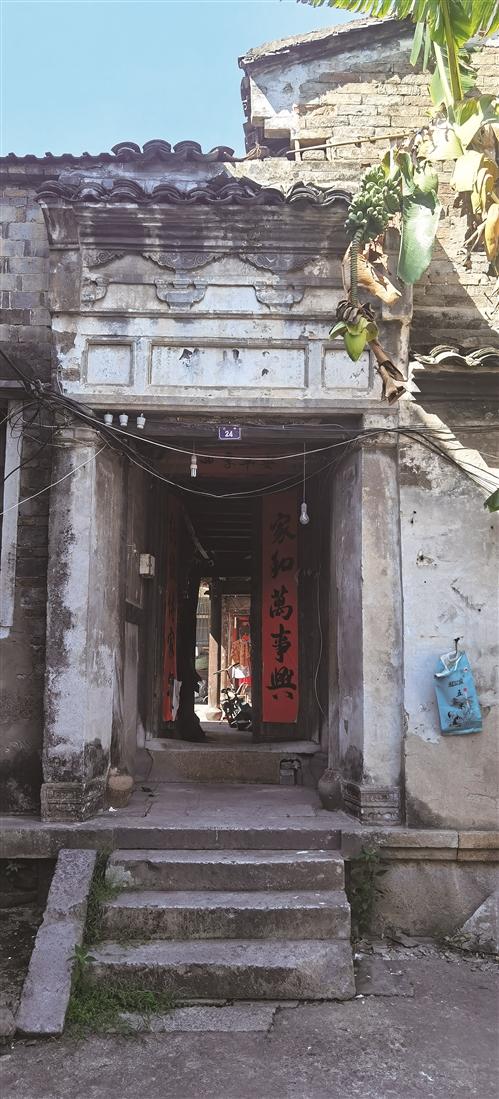

▲让巷北端

一

读闲云的《古城遗韵》知道让巷的大概位置,因此先来到应台门,古韵犹存的应台门沉默不语,却告诉人们天台城曾经悠久的历史。应台门是天台古城的大东门,古城开有八座城门,在全国的县级城市非常罕见,天台城门开八处,地方史志中未曾查找到,至今还是谜。

在应台门,遇到站着闲谈的两位大哥,五六十岁,我向他们打听“让巷”,他们说“就在这里进去不远”。

进应台门,沿中山东路向西走,约在中段位置一条小巷横连中山东路,呈“T”形,一直通往工人东路。中山路又称“明清一条街”,是明清时期天台县城最繁华的一条大街,是古城文化遗产精华之一,曾是天台重要的旅游景观和商业区。中山路全长超过一公里,古时候是连接县城东西的主街道,现会集大小店铺五百多个,保持着明清建筑风貌,虽然经过数百年的岁月洗礼,古朴苍老,依然可以想象到当年的繁华。

在交接处,竟然很快就看到了“让巷”两字。我兴奋地来回走了两趟,仿佛久违的老朋友。整个让巷长五六百米,住了将近四十户人家。文林第古门头、明德楼、高汉故居等应接不暇。就在小巷中间的31号人家,虽然房子都已坍塌了,屋基长满了野草,已经腐烂的木门还坚守岗位,大门柱下的磉子还在彰显这户人家昔日的尊贵。磉子上雕刻有如意纹饰,中间是回头张望的鹿,鹿与“禄”谐音,代表了主人昔日对美好生活的希冀。

来来往往寻找,没有看到让巷的介绍,令人遗憾,也许是小巷不想让人破坏它的宁静和收敛,太过喧嚣不是它的性格,让人们去慢慢品味和发现。偶尔见到几个骑车经过的行人,想和他们说话,搭不上话,人家忙着赶路。

在后陈巷与让巷的交会处,我遇到了一位七十多岁的阿姨。

“这条让巷什么时候叫起的?”

“很久了,我的娘家也在这附近,我小时候懂事时这里就叫‘让巷’……”

当我请教她巷名的由来时,她重复说“这里老早就叫让巷,祖上就这么叫”。看来历史真的好长久了。

二

让巷的故事在报刊、网络上早已流传开来,但让巷的来历,还是未解之谜,这也正好是它的魅力所在。

天台乡贤高汉先生曾著文称:我生在让巷,故居所在至今仍称旧名。我衷心希望继续保留此名,以储存天台这座历史文化名城曾经有过一笔难得的、宝贵的历史精神财富。让巷之名源于一个民间传说。小时听大人讲,两家起屋,为争一墙之地,成了仇家。各家都有人在京城做官。双方各找靠山,希望能压倒对方,多占一墙之地。不料两家同时收到京城回信,写的是同样一首诗,“千里捎书为堵墙,让他几尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。两家读信后,都感到自惭,主动让出地基,因此才有了这条巷,也有了让巷之名。解放前就到我家为止,解放后延伸到杨家坟岭往东。在北京某报上读到的一篇文章无作者,标题是《仁义胡同传奇诠释厚德精神》,说的是北京平谷新城10号街区老城区内仁义胡同的故事,与上面讲的让巷传说一样,两家都有人在明朝朝廷当尚书。平谷离京城近,所以诗的开头是“百里捎书”。小时听到的则是“千里捎书”。据此文说,这样的故事安徽、河南等地也有。现在,经北京名城委专家赵书提议,和名城委办公室研究协商,准备在平谷老城区保留这条仁义胡同,宽度仍旧是五尺,计划砌墙镶碑刻上这首诗,以便传之久远,宣扬中华民族素有谦逊礼让、厚德仁义的好传统。

这不,回忆着高汉先生这段文字,就走到了先生的故居,门头上写着“天道重和”四个大字,厚重而俊秀。高老从北京电影制片厂副厂长任上离休,著有一手好文章,热心肠。可惜他远在北京安居,不然就是虽然素不相识,我既然走到这里了,也会慕名拜访,老先生非常关心家乡的文化事业,关心乡亲父老,令人肃然起敬。这使我想起,几年前,我将写的有关让巷的稿子发给东北一位朋友看,他回复说,对于天台有让巷有点诧异,他说印象中让巷是在安徽的,我一时也说不出恰当的解释,自从读了高汉先生的文章后,我自己总算理解了。

徜徉在小巷里,静悄悄的,偶有几声狗叫。在蓝田叶路与让巷的交接处,有一老厂房,门口的水泥柱上写着“天台印刷厂”,用红色油漆写的,字体虽经风风雨雨的侵蚀,但依稀可辨。隔七八米处,我看见状元故居的指示牌,木板做的,拙朴而自然,融入周围环境,牌的箭头指向不远处的状元巷。可以想象得到,这里一度是名士贤达出入,谈古论今的佳地。

状元故居又称状元第,本是一座威武堂皇晚清风格的府第。它坐西朝东,圆柱重檐,中堂及台门上槛平板枋斗拱不出昂,排科一斗六升四朵,两山间各有半朵,与檐檩的组合非常巧妙。状元第建于清同治六年(1867),占地五百平方米,建筑面积八百平方米,建房十一间,中堂檐下挂有“崇德堂”金字横匾。前厅两厢分置兵器和乐器,楼中央为书厅,为宅主读书之所。而状元第的主人,便是当年的武状元陈桂芬。陈桂芬(1848—1882)原名陈继孟,字汝贤,号子香,桂芬系其榜名。清同治七年(1868),双科京试,得中武进士第一。穆宗赐榜,状元及第,嘉许恩赐榜名桂芬。状元第的不远处,就是天台的孔庙。至今这一带还流传着陈桂芬童年学文习武的故事,被人们引为自豪。

三

古有东门让巷民间传说经久不衰,今有福丁让路美名流传。这使我想起五六年前一件事。

在天台东乡福丁村,村民因建房及道路发生纠纷,一直调解未果,群众反映强烈。后来借着明洋公路拓宽工程和明岙片乡村旅游建设,村里决定旧案重提,重新修通村路。这个想法一提出来就得到了村民支持。村民代表会议上,大家纷纷建言献策。村民戴某是镇人大代表,他家的旧围墙正在拓路的范围内,遇上这事,他积极做家人的思想工作主动拆除围墙,他说:“道路加宽是为全体村民通行方便,更是造福子孙后代的大好事。我儿子也曾多次叫我让,当时只想着地方是我自己的,并有土地使用证,我凭什么让。现在看到大家对村庄建设那么热心,村里为了修这条路也下定了决心。我作为一个镇人大代表就更应该起带头作用。”于是他立即将自己几十年前建的老围墙拆进一米左右,让地于路。

对面的建房户杨某听说此事,表示“既然戴某围墙都拆了,我也不在乎几十厘米的跳檐了”,主动将自家二楼的跳檐退进了三十厘米。为此,僵持多年的难题在双方的理解及高姿态下迎刃而解。

在天台山一带,民风重情重义,以礼让这种和谐方式解决争端乃大智慧也,类似的例子有很多,不一一列举,礼让三分不失礼,不失礼却谓之不失和。和合,意味着合道理的生活方式。

从让巷到让路可以看出来,社会与经济不断发展的同时,美德依存,随着文明程度不断提升,我相信相互礼让会一直延续下去。路会愈来愈宽,源自人心愈来愈广。